Encore

La femme n'existe pas

8/26/202419 min lire

Encore …

Dans le sillage des événements de mai 68, nait en France le mouvement de libération des femmes qui réclame pour la toute première fois, lors de la grande manifestation de 1971, une « sexualité heureuse ». Les femmes revendiquent la contraception libre et le droit de disposer de leur corps, c’est-à-dire une sexualité en dehors de toute maternité. Ainsi au début des années 1970 la question du féminin dans la psychanalyse fait plus que jamais débat et les théories freudiennes phallocentriques sont décriées et rejetées par quelques personnalités comme l’écrivain et essayiste féministe Benoite Groult. Néanmoins, au sein même du MLF une tendance politique va émerger dans un collectif « psychanalyse et politique » sous l’impulsion d’Antoinette Fouque. Elle veut « faire émerger le sujet femme » et dégager contre le « dogme freudien » une autre libido. C’est cependant, Simone de Beauvoir qui immortalisa le débat dans la formule « on ne naît pas femme : on le devient »[1]. Contrairement à l’idée répandue, Simone de Beauvoir se range du coté des théories freudiennes préoedipiennes tout en les discutant et en prenant part au débat opposant bon nombre de psychanalystes sur l’identité féminine, et précise employer les mots « femme » ou « féminin » en ne se référant à «aucun archétype, à aucune immuable essence ». Mais qu’est ce qui se passe si on ne le devient pas, femme ? Qu’est qui garantit le devenir de la femme ? Certainement pas devenir mère, le féminisme et la psychanalyse s’accordant à peu près là-dessus.

C’est sous l’angle du langage (inconscient) en tant qu’il est la condition nécessaire à toute subjectivité et le rapport à la jouissance, que Lacan va aborder le féminin dans le séminaire XX intitulé « encore » qu’il prononça entre 1972 et 1973. Le titre joue sur l’homophonie « encore » et « en-corps » : le corps et l’illimité. Le mot « encore » signifie à la fois la répétition, mais également davantage, l’illimité. La jouissance est ce qui « ne sert à rien, et s’oppose au plaisir qui a pour but de rabaisser les tensions psychiques au plus bas. La jouissance a à voir avec le fait que l’homme parle et qu’en cela il possède un rapport avec les mots. Le séminaire XX est composé de onze leçons et le 13 mars 1973, Lacan pose en guide d’introduction à la leçon 7 intitulée « une lettre d’âmour » les mathèmes de la sexuation.

A l'origine, une question: Was will das Weib? Que veut la femme ? Comme une invitation à explorer le champ du désir féminin, à aborder la question de l'identité de la femme. L’approche de Lacan est examinée ici, non pas de manière exhaustive, mais en tentant de comprendre en quoi le concept du "pas-tout" s’impose pour définir une position féminine au-delà du symbolique.

I La question originelle

En effet, il faudra Lacan et son regard ternaire (du R.S.I qui va dans ses derniers séminaires faire l’objet d’un montage en nœud borroméen distribuant les trois grandes fonctions qui régissent le sujet du langage : sens et jouissance) pour venir « vider de son imaginaire » le mythe œdipien et le penisneid, victimes de la psychologisation.

Il est communément admis que le garçon sort de l’œdipe par l’angoisse de castration et la fille y entre par le complexe de castration. Qu’est ce que cela veut dire ? Tout d’abord que Freud aborde la question sous l’angle naturaliste :

«La différence qui réside dans cette part du développement sexuel du développement sexuel de l’homme et de la femme est une conséquence naturelle de la différenciation des organes génitaux et de la situation psychique qui s’y rattache ; elle correspond à la différence accomplie et simple menace de castration. Ainsi dans le fond, le résultat que nous avons trouvé va de soi et aurait pu le prévoir.»[2]

Cette différence chez lui se fait d’abord dans le sens d’une réalité anatomique puis d’un point de vue imaginaire et ensuite d’un point de vue symbolique. Le garçon a un pénis et lors de la découverte de la différence sexuelle, par angoisse que son père la lui coupe (c’est bien-sûr une menace fantasmatique), renonce à la mère et sort ainsi de l’œdipe l’amenant à la création du surmoi. Tandis que pour « la petite fille » note Freud « le complexe d’Œdipe recèle un problème de plus que celui du garçon »[3] Il constate plus tardivement que l’Oedipe n’est pas symétrique chez le garçon et la fille et récuse le terme Jungien de complexe d’Electre qui « veut insister sur l’analogie entre les deux sexes » [4] et reconnait que « les effets de castration sont différents chez la femme »[5]. Si pour l’un comme pour l’autre dans le stade préœdipien la mère est le premier objet d’amour : et il note dans son article de 1931 que c’est d’abord en position « masculine »[6] qu’elle se présente à la mère (masculine dans le sens actif par rapport à féminine qui est une position passive chez Freud) ; il note qu’elle la remplace ensuite par son père. Le stade préœdipien d’attachement à la mère trouve donc son issue dans le complexe de castration et l’envie du pénis qui va jouer un rôle charnière dans la vie sexuelle de la femme qu’il divise en deux parties « la femme a un caractère masculin » c’est la partie de l’attachement préœdipienne à la mère et la deuxième « spécifiquement féminine » Ce changement est lié explique Freud au changement de zone érogène (du clitoris au vagin). La femme s’apercevant que son clitoris ne poussera jamais : elle « s’aperçoit de sa propre infériorité»[7] et est déçue, elle en veut à sa mère qui ne l’a pas pourvu d’un pénis, la déprécie de ne pas l’avoir non plus. Ce complexe de masculinité débouche selon lui sur trois orientations possible : soit la fille « se détourne d’une façon générale de la sexualité »[8] ou « peut aussi s’achever sur un choix d’objet manifeste »[9] soit débouche donc dans une «attitude féminine normale finale qui choisit le père comme objet et trouve ainsi la forme féminine du complexe d’Œdipe »[10] L’envie du pénis, le penisneid, est au centre de la théorie freudienne sur la question féminine. Le penisneid est pour Freud l’envie symbolique d’avoir un enfant d’abord pour la mère, ensuite du père (selon l’équation enfant = pénis). Selon l’aveu de Freud lui-même, l’envie du pénis sous des renoncements apparents persiste dans l’inconscient qui lui est et à « ce titre ne peut être réductible dans l’analyse »[11] . On peut noter que Freud distingue envie (Neid) et désir (Begierde, Wunsch). Pour Freud, il n’y a qu’un désir unique, actif envers le premier objet d’amour, qu’en cela la libido c'est-à-dire la force pulsionnelle est unique et se trouve au service de la fonction sexuelle tant male que femelle : « La vie sexuelle est dominée par la polarité : virilité-féminité, rien de plus naturel alors que d'étudier la situation de la libido par rapport à cette opposition. Nous ne serions pas surpris qu'à toute sexualité correspondît une libido particulière de telle sorte que l'un des genres de libido visât les buts de la sexualité virile et l'autre les buts de la sexualité féminine. Cependant tel n'est pas le cas. Il n'est qu'une seule libido, laquelle se trouve au service de la fonction sexuelle tant mâle que femelle. Si, en nous fondant sur les rapprochements conventionnels faits entre la virilité et l'activité, nous la qualifions de virile, nous nous garderons d'oublier qu'elle représente également des tendances à buts passifs. Quoi qu'il en soit, l'accolement de ces mots « libido féminine » ne se peut justifier. [12]

Ainsi Freud s’éloigne de la conception naturaliste et instinctuelle et soutient un inconscient sexuel ni mal ni femelle. Cependant, il constatait bien qu’il y avait un discord entre les sexes, mais il le voyait quasiment comme un fait biologique. Le sexe de la femme représente l’horreur de la féminité comme une tête de Méduse :

« Si la tête de Méduse se substitue à la figuration de l'organe génital féminin, ou plutôt si elle isole son effet excitant l'horreur de son effet excitant le plaisir, on peut se rappeler que l'exhibition des organes génitaux est encore connue par ailleurs comme acte apotropique. Ce qui, pour soi-même, excite l'horreur, produira aussi le même effet sur l'ennemi qu'il faut repousser. Chez Rabelais, encore, le diable prend la fuite après que la femme lui ait montré sa vulve »[13]

Cette présentation fortement imaginaire semblait constituer une impasse irrésistible : Et c’est ce à quoi Lacan va répondre dans ce séminaire. Quoi qu’il en soit comment la fille sort t’elle de l’Oedipe dans ce cas ? En sort-elle ?

L’apport de Lacan c’est indubitablement le RSI qui va permettre une dialectisation de la fonction phallique (en renvoyant la relation de l’objet à la privation, la frustration et la castration et ainsi on écarte complètement l’anatomie. Puisque la privation ne peut pas suffire à expliquer la différence sexuelle, être homme ou femme revient à la manière dont s’exerce la fonction phallique : c’est le rapport au Phallus symbolique Φ (qui « vient à la place du signifiant manquant ». Rappelons-le : un signifiant est de « nature substitutive par rapport à lui-même » et le Phallus est le seul signifiant qui ne signifie qu’à lui-même en tant qu’il est le « signifiant primordial du désir ». En d’autres termes, l’accès au symbolique est réalisé par la castration qui introduit le manque dans le signifiant donc le sujet. Que la mère n’ait pas le phallus c’est bien sûr une représentation imaginaire un peu délirante de l’incomplétude du symbolique, un peu délirante parce qu’on ne voit pas pourquoi la femme ou la mère devrait avoir un phallus : leur corps n’est pas incomplet. Mais dans le symbolique, ça représente donc le manque. Et c’est ce manque qui garantit une place pour le sujet dans le langage bien qu’il exige, pour l’en assurer, des sacrifices de jouissance qui se font au niveau des orifices corporels qui ont été engagés dans la relation avec la mère (le sein, les fèces..) et c’est ce qui est commun à tous, garçon et fille. Et avec le Phallus, le parlêtre est confronté aussi à ce que Lacan appelle le non-rapport sexuel. Ainsi pour formaliser l’Œdipe freudien, Lacan a commencé par utiliser la figure de la métaphore puis celle de la métonymie, pour formaliser le désir. On peut dire qu’il y a deux termes qui se répondent : la métaphore paternelle et la métonymie désirante.

Ainsi donc Lacan vient penser la question de la castration chez les femmes en termes de fonction phallique soumise à la métaphore paternelle (c’est-à-dire en terme de langage, de fonction langagière). Et on va voir qu’à la question originaire de « que veut la femme ? » Lacan loin d’y répondre va suivre la méthode de la démonstration[14] de Pascal. Il revient à la définition des définis avant d’argumenter que lⱥ femme est celle qui n’est pas-toute soumise à la fonction phallique.

II Qu’est ce que lⱥ femme ? Des mathèmes de la sexuation à la « pas-toute ».Ce qu’il y a de commun à tous les parlêtres, c’est le fait d’être pris dans le langage, et notamment dans l’incomplétude du langage. Ce qui est commun à tous les névrosés si on peut dire, c’est l’interprétation sexuelle de cette incomplétude de ce manque dans l’Autre, c’est à dire ce qui fait le désir de la mère, plus précisément, la signification phallique. Avec Lacan le non-rapport sexuel est lié à un rapport au phallus, une différence des répartitions des jouissances qui ne sont pas complémentaires l’une de l’autre.

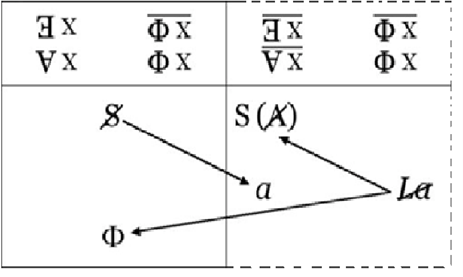

Comme le montre le mathème des sexuations ci-dessous, les flèches ne vont pas dans le même sens :

à gauche les hommes à droite les femmes (dans un espace ouvert représenté par les pointillés)

A gauche les hommes sont pris dans un ensemble signifiant marqué par la limite induite par le phallus (espace fermé) et le phallus est de leur côté (à titre de semblant puisque nous sommes dans le langage c'est-à-dire le symbolique) lequel phallus fait un point fixe dans cet ensemble fermé et totalitaire : tous les hommes sont castrés. Il en existe au-moins-un non castré comme dans tout régime totalitaire. Tout x de Phi sont soumis à la fonction phallique. La fonction phallique dont nous avons précisé dans la première partie que c’est la fonction de castration ; la mère n’a pas de phallus et l’enfant non plus. Il doit accepter de ne pas l’être ou de le perdre au titre d’un investissement narcissique pour pouvoir le retrouver comme signifiant ailleurs (dans un métier, dans une relation etc.) Mais il y a une exception, pourquoi ? Parce que chaque signifiant ne vaut que d’être différent d’autre signifiant. C’est à dire que dans le champ de l’autre il y a un échange permanent et quand on transforme un ensemble fermé et connexe en lui-même (à condition qu’il soit fermé donc) il y a toujours un point qui ne change pas. C’est le théorème du point fixe de Brouwer que Lacan reprend. Il y a un point qui fait exception : il y a un au-moins-un qui échappe à cette loi de ne valoir que d’être différent des autres : c’est le phallus qui ne renvoie qu’à lui-même. Il n’y a pas d’équivalent ; une transformation possible du signifiant en autre chose. Tout le monde se réfère aux signifiants, tous les signifiants se réfèrent au phallus mais lui se réfère à rien d’autre. D’ailleurs il n’a pas de sens. Simplement il a une place dans le corps. Il se produit au prix d’une certaine place dans le corps.

Quant aux femmes, dans les mathèmes de la sexuation, on peut voir que ces « êtres assumant le statut de femme » ne suivent aucune règle. En effet, à l’aide des symboles mathématiques « pour tout » (∀), de la variable « x » désignant la position féminine, ainsi que celui de la négation « barre » ( ), «∀x. Φx » signifie « qu’aucune femme n’est castrée ». Le symbole «∃ » quant à lui correspond à l’expression « il existe au moins un », ainsi « ∃x. Φx » signifie donc « qu’il n’existe pas une seule femme qui ne soit pas castrée ». Par conséquent, on observe bien ici que les expressions « aucune femme n’est castrée » et « il n’existe pas une seule femme qui ne soit pas castrée » ne peuvent s’assembler car elles sont contradictoires. Aucun universel n’existe de ce côté, une femme est hors-loi c’est pourquoi elle ne peut se réduire à l’article la, mathème du manque de ce signifiant, « La femme » ne peut donc pas être.

Elles ne sont pas prises dans un ensemble homogène, où une règle universelle est applicable, mais plutôt dans un ensemble ouvert (que nous avons représenté dans le tableau par les pointillés) c'est-à-dire qui ne contient pas cette limite du point fixe. Selon Lacan, les femmes ne sont donc pas-toutes[15]. Donc il n’y a pas l’équivalent du côté féminin de ce point d’exception (le point fixe, si on accepte cette idée) et par conséquent il n’y a pas de la femme ou d’organe spécifiquement féminin qui serait élevée au rang de symbole et qui ferait le contre point du phallus. Si on imagine un organe de ce côté-là, élevé au rang de symbole la matrice le sein etc. on en fait évidemment un phallus. Ce que Ainsi comme on peut le voir sur le tableau, la jouissance de la femme est portée d’une part vers le phallus mais ce que Lacan inscrit S(Ⱥ) un Autre barré en tant qu’il n’est pas consistant, il n’a pas de limite ; il est évanescent. On y reviendra dans la troisième partie. Il N’existe PAS UNE femme qui puisse venir faire exception à la règle, pas d’équivalent au père de la horde au « hommoinzin ». Ce que nous rappelle Lacan dans le mythe de Don Juan c’est qu’il les a « une par une et qu'à partir [du moment] ou il y a les noms, on peut les compter : s'il y en a « mille e tre » c'est bien qu'on peut les prendre « une par une », et c'est là l'essentiel » [16] Ainsi la femme quand elle est dans cette position (à droite) vise à la fois le phallus et cet Autre sans limite. Alors que l’homme, le sujet ($) cela parait très simple : ce qui l’intéresse, c’est l’objet a qu’il va chercher chez une femme (en regard de la flèche du tableau)... Mais en général il y a un peu d’amour — ou de fantasme ($ <> a) — ce qui fait qu’il y met les formes, La femme n’est pas l’objet, elle est en position d’objet a pour l’homme. Chaque sujet désire retrouver son objet a (l’objet perdu chez Freud) qu’il a dû céder pour pouvoir exister bien-sûr mais une femme qui a comme tout le monde construit son fantasme à partir de cet objet, si elle veut rentrer dans l’échange sexuel elle est obligée d’opérer sa migration du côté Autre, et se faire le support de cet objet cause du désir de l’homme…). Tout en désirant le phallus que l’homme est supposé avoir au titre de semblant, (puisque nous sommes dans le champ du signifiant donc ce n’est pas qu’un jeu d’organe). Donc elle supplée le non-rapport sexuel de manière différente. Le choix de jouissance quoi que nettement suggéré par le sexe anatomique n’en est pourtant pas nécessairement dépendant. Un homme anatomique peut se ranger du côté femme et réciproquement.

Il n’y a donc pas d’ensemble de signifiant qui se résumerait à «la » donc les femmes ne sont pas-toutes comprise dans cet ensemble et donc l’Autre est du même coté que la femme car il n’est pas lui-aussi dans un ensemble. Pourquoi l’Autre n’est pas compris dans un ensemble ?

III La Jouissance Autre au-delà (et à l’infini) du Phallus

Pour y répondre nous utiliserons la formule de Lacan « Il n’y a pas d’Autre de l’Autre »[17] c'est-à-dire que l’Autre, en tant que lieu où s’articule tous les signifiants, ne peut pas lui-même posséder de signifiant qui pourrait le définir : il est « radicalement Autre » rien, de plus rien de moins que Lacan écrit par la formule S(Ⱥ), et c’est en cela qu’il est barré. C’est un trou, un abime, c’est l’impossible et l’impensable. Il n’y a pas de symbolisation dans l’inconscient du sexe féminin et c’est qui fait qu’il n’y a pas de rapport sexuel. En d’autres termes, aucun signifiant ne peut venir dire qui je suis. « C’est, si je puis dire, le grand secret de la psychanalyse »[18] disait Lacan qui avait toujours la formule pour mobiliser son auditoire. Ⱥ signifie qu’il n’y a pas vérité dernière ; il n’y a aucune garantie de vérité qui viendrait dire quelque chose de l’être parce que la femme n’existe pas. Comment rendre compte de cette jouissance non pas de l’Autre (sinon cela voudrait dire qu’elle n’a pas accès à fonction phallique) mais jouissance Autre (que phallique) puisque c’est une jouissance sans mots « une jouissance qu’on éprouve mais dont ne sait rien »[19] note Lacan. Pour B. Reverdy « la poésie sera la voie privilégiée pour dire par les mots ce qui aux mots échappe. L’usage poétique du langage transcende l’usage logique, au sens propre de ce qui provient du logos. Il y a un usage poétique du langage, qui dépasse la fonction de signifiance, par le pouvoir d’évocation. Ainsi les mots peuvent tenter de dire leur propre au-delà ». Ce sont les mystiques qui nous laissent entre-apercevoir ce qu’il en est de la jouissance Autre. Qu’est ce que la Mystique ? Lacan répond :

« C’est quelque chose de sérieux, sur quoi nous renseignent quelques personnes et le plus souvent des femmes ou bien des gens doués comme Saint Jean de la Croix, parce qu’on n’est pas forcé quand on est mâle de se mettre du coté du ∀xΦx. On peut aussi se mettre du coté du pas-tout. Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes […] Malgré, je ne dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils entrevoient, ils éprouvent l’idée qu’il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà. C’est ça les mystiques »[20].

Ainsi les mystiques (comme la poésie courtoise) ont tenté de donner un corps à ce trou de l’Autre, ce vide en le nommant Dieu : Dieu devient le sens du vide. D’ailleurs en latin, Dieu s’écrit DIEV et est l’anagramme de VIDE. Dora Marr, après sa rupture avec Picasso a vécu pauvre, récluse, coupée volontairement de ses amis et a eu cette jolie formule « après Picasso, il n’y a plus que Dieu ». C’est parce qu’il y a Picasso (même dans l’absence) qu’il y a un au-delà.

Ainsi si la jouissance phallique c’est la jouissance du signifiant, nous pourrions dire du tout, la jouissance autre, cette jouissance féminine est celle du rien. S’il n’y a pas de mots pour venir dire ce qui vient nouer le Réel et le corps. Si la femme n’est pas-toute soumise à la fonction phallique peut on dire pour autant qu’elle n’y est qu’à moitié ? Lacan répond :

« Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas toute dans la fonction phallique qu’elle y est pas du tout. Elle y est pas pas du tout. Elle y est à plein. Mais il y a quelque chose en plus »[21] .

Lacan parle de jouissance « supplémentaire », une jouissance du corps, « au delà du phallus ». « Lⱥ femme a donc accès une double jouissance ».

Mais il faut bien qu’il y ait une défaillance de la fonction paternelle pour que la femme aille ailleurs. Ce n’est pas le père qui fait la femme, au mieux il fait la fille. La fonction paternelle nécessite toujours un ratage pour qu’il y ait un reste. Mais si lⱥ femme se dédouble, peut-on dire qu’elle se divise ? Dans le mathème de sexuation, on peut lire que du coté masculin le Sujet est barré, mais du coté féminin c’est la jouissance qui serait divisée ? En effet, les deux jouissances ne sont pas complémentaires l’une à l’autre, n’ont pas de rapport. L’origine de l’amour selon Platon dans le mythe d’Aristophane c’est la recherche de la moitié qui viendrait s’emboiter une bonne fois pour toute. C’est un fantasme un peu effréné de beaucoup de couples de vouloir former une unité et nier ainsi toute altérité.

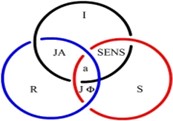

Par ailleurs, si on pose le nœud borroméen à plat (la topologie va devenir un essentiel de la clinique Lacanienne dans la suite de son enseignement à partir du séminaire XX), on peut mieux visualiser que dans l’espace, les champs délimités par les cordes. A travers les premiers balbutiements en borroméen cela nous permet de voir que les trois dimensions, qui sont le réel, le symbolique et l’imaginaire (qui sont nouées ensemble et rappelons-le de manière à ce que si on coupe une des deux cordes les deux autres sont libres), même si elles ont un sens différent, participe des deux autres.

ICS

L’objet a est ce qui vient nouer les 3 dimensions entre elles, et sépare le champ de la JA et de la JΦ. La JA étant ce champ que se partagent l’imaginaire (le corps) et le réel. Il faut bien que la fonction phallique dans le champ Symbolique et Réel soit à la fois opérante (le symbolique tient avec le réel) et à la fois défaillante (pour qu’opère l’objet a).

Il n’y a donc pas de mots pour venir représenter ce trou entre I et R. Et la JA est bien c’est au-delà de la Jouissance phallique ; les deux jouissances n’ont donc aucun rapport.

Conclusion

Il est certain qu’en théorisant sur une jouissance détachée de l’anatomie, Lacan ne se contente pas de répondre aux apostrophes des féministes de l’époque : il se tourne du coté des mystiques en prenant l’exemple de la Sainte Thérèse du Bernin à Rome :

« Ça ne fait pas de doute » (qu’elle jouit)

« Et de quoi jouit-elle ? Il est clair que le témoignage essentiel des mystiques, c’est justement de dire qu’il l’éprouve mais qu’ils n’en savent rien »[22].

Cette jouissance qui est une position féminine, ou Jouissance Autre est une jouissance du vide. Si la femme n’existe pas c’est qu’il n’y a pas de signifiant qui pourrait venir dire ce qu’elle est. Ainsi sa jouissance s’en trouve divisée. La position féminine porte en elle l’ouverture à l’altérité : Au-delà du Phallus il y a l’Ⱥutre.

Depuis les années 1970, la féminine a conquis de nombreux territoires dans la vie la vie sociale et politique et les femmes occupent des places autrefois réservés aux hommes. Elles ont accès au Phallus de différentes façons, mais le corps féminin a toujours comme l’écrit joliment B. Reverdy « un caractère transgressif qu’il s’agit de normaliser. Susceptible d’une jouissance Autre qui n’est pas appréhendable par le logos et dont on ne veut rien savoir».

[1] S. de Beauvoir, Le deuxième sexe II, 1949, folio essais,p13

[2] S. Freud, « Quelques Conséquences Psychiques de la Différence Anatomique entre les Sexes » 1925, in La Vie Sexuelle, PUF, 1969, p130

[3] Ibid., page 126

[4] S.Freud, « Sur la sexualité féminine », in La Vie Sexuelle, PUF, 1969, p142

[5] Ibid., p.143

[6] Ibid., p. 142

[7] Ibid., p.143

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10]Ibid.

[11] S.Freud « Analyse avec fin et Analyse sans fin» https://gallica.bnf.fr

[12] S. Freud, La féminité, in Les nouvelles conférences, 1932 https://www.atramenta.net

[13] S.Freud, La Tête de Méduse, texte de 1922, https://www.psychaanalyse.com/pdf/freud_La_tete_de_Meduse.pdf

[14] B.Pascal, De l’esprit géométrique, in Pensées et Opuscules

[15] Ici Lacan joue avec l’équivocité de « toutes ». En effet, en latin on distingue deux termes pour designer un « tout » : omnes avec l’idée de généralité, d’ensemble et totus qui veut dire toute-entière, pleine.

[16] J.Lacan, Séminaire XX, encore, op.cit.p18

[17] J.Lacan, Le Séminaire, livre VI, Le Désir et son interprétation, Paris, Editions de La Martinière, 2013, p. 353.

[18] Ibid.

[19] J.Lacan, Le séminaire XX, Encore, op.ci.p98

[20] Ibid.,p97

[21] Ibid., p.95

[22] Ibid.

Contact

06 82 24 25 55

Numéro ADELI

920014362